Staff Blog

日々の情報を随時更新

- JSSスイミングスクール守山TOP>

- スタッフブログ>

- スタッフブログ(13ページ目)

スタッフブログ(13ページ目)

2021/12/16スタッフブログ

迷惑をかける

「迷惑かけてすみませんでした」

ジュニアクラスの子どもからの電話でした。

先日、バスを利用している男の子が、同じ時間に乗車しているお友達と

話していたら、突然「帰る」といって

プールからバスが発車する前に走って出ていきました。

バスの運転手は慌てて私のところへ来て「こどもが勝手に走って帰った!」

17:30くらいでもう外は暗い。

「え!!何かあっては大変だ。追っかけよう」

道路は混んでる、車より走った方が早い。

すぐにプールを出て男の子の家の方向へ走りました。

走っても走っても全然見えず、ついには男の子の家付近まで来てしまった頃

スクールから携帯に電話があり

フロント「見つかりました!家に帰ってきたみたいです」

ほっとした。

電話は本人からで「迷惑かけてすいません」とのことでした。

私「良かった・・・帰るわ」

電話があった時はすでにゆとりーと金屋駅・・・

しょうがない歩いて帰ろう。

つかれたのでテクテクとゆっくり歩きながら、

そーいえば・・・・30年前の自分を思い出した。

【私が12.3歳の頃】

父「出ていけ!」

そう叱られて家から出されたことがありました。

当時の私はなんかやったんでしょうね。

父に怒られ靴も履かずに出ていった記憶があります。

・・・たしか3月でした。

私は北海道の北見市出身。

北見市は北海道でも屈指の寒さ、3月でも雪があり気温はもちろん氷点下。

そんな中泣きながら靴下だけで雪道を走った。

最初は高ぶる感情もあり気合で走っていましたが、

3分もすると足がつめたくなり走れなくなった。

近くのそば屋の軒下に駆け込んだ私は歩くことも出来ずにうずくまり、

泣きながら冷たくなった足をかかえ・・・・どーすることもできなかった・・・

家を出て3時間か4時間たった、もう夜中・・・おそらく深夜12時は

回っていたと思います。車どおりが多くなりみょーに付近が騒がしい・・・

普段は夜9時過ぎたら車もぱらぱらしか通らない、なんかあったのか?

そう思っていると目の前をパトカーが通り過ぎた。

え?まさか自分を探してる?

・・・その後ろから父が車から乗り出し大声で私を探していました。

家に戻ってこない私を探したが見つからず、警察に捜索願の電話。

さらには近所をまき込み、近くの川や山を探し、

兄貴は連絡網で先生をはじめ僕の友達全員に電話をかけていました。

なんかえらいことやったんだな・・・

「ごめんお父さん」

あやまった私にしばらく沈黙した父、

そのあと父が私に言った言葉が忘れられない。

「お前はたくさんの人に迷惑をかけた。おそらくこれからも・・・

だからお前がもし迷惑かけられても今日のことを思い出し許してやるんだ。」

今は亡き父が私に言った言葉。

走って帰った少年よ。

思い出させてくれてありがとう。

何があったかわからないけど、全然気にしてないからな。

若いうちは色々あるさ!

・・・でもみんな心配するからもうやめようね![]()

ありがとうございます。

今日はここまでです。

JSS守山 支配人 中島啓介

ちなみに次の日は余裕の筋肉痛でした![]()

2021/12/16スタッフブログ

★尾張地区杯幼年招待★

2021/11/25スタッフブログ

ケンカ

大学時代の同期で、忙しい仕事の合間に市民プールなどを使用し子どもを

「水泳チーム」で教えている友人がいます。

子どもが大好きで事あるごとに「こんな場合どうしよう」「こういう子はどうしたらいい」

などよく電話がきます。

そんな友人がこないだこんなことを言ってました。

友人「今の子どもって争いやケンカしないよな」

友人「なんか不自然に感じるのは俺だけかな・・・」

友人「どうも成長の段階を一つ抜かしているように感じるのだけど」

友人「俺が昭和なのかな・・・なんか早くから大人都合のいい子ちゃんに

仕立てているような気がしてさ」

友人が言ったことに考えさせられた。

私は別にケンカを推奨しているわけではないが、小学低学年はだれもが自己中心的で、

だれもが主役になりたいみたいな子が多い。ケンカが起こるのは自然かなと思うのは

私だけでしょうか。

・・・ケンカの後の後味の悪さ、声をかけるドキドキの瞬間、そして仲直りできた時のうれしさ、そんなの経験を通して年齢並みの付き合い方を考えていくのではないでしょうか。

私の子ども(小2)の友達に、よく学校でケンカをする男の子がいるようで、

事あるごとに母親が呼び出されているみたいです。

その母親は悩んでいるようでしたが、私からしたら自然です。

むしろ友人が言うようにもめごとも起こさない大人好みの「いい子ちゃん」になっている方が心配。

子どもは多少どろくさく野性的な方がいい。

そう思う今日この頃・・・こんな考えは今どきではないですかね。

ありがとうございました。

今日はここまでです。

JSS守山 支配人 中島啓介

2021/11/04スタッフブログ

10/31「もりハロ」ご参加ありがとうございます!

2021/10/09スタッフブログ

若者もみえない被害がある②

私がこの会社に入社した1年目の時、水泳コーチとしてイロハを

教えてくれた師匠は私にこう言った。

「お前の授業はつまらない」

「子どもだぞ!授業で1回も笑顔にならない授業はダメだ」

「楽しくないもん続けるかよ」

以来私は「私のレッスンに来た子は笑顔で帰す」を個人的な戒律とし今に至る。

現在のコロナ禍・・・

大人もつらいが子どももつらい。

何よりつらいのは、通常通りになるのはいつか、

まったくゴールが見えない現状である。

コロナ禍で

マスク登校、

休み時間も自由に遊べず、

給食は黙って食べる。

なれないオンライン授業、

学校行事は中止、

多くの小学生が楽しみにしているであろう修学旅行も中止、

運動は大切だが、部活動は中止か短縮。

緊急事態宣言にまん延防止や厳戒措置・・・・この1年通常の日常がほぼない。

友達と遊びに行きたくてもお互い感染対策を考えると・・・やめとこうか。

この状況で子どもたちに全く影響ないと私は思えない。

コロナ禍で子ども達に私が出来る事・・・

『今日も笑わす!』

(水泳を上手にするのは当たり前なのでここでは記載しておりません)

悲しいが私にできることはこの程度・・・だからこそ全力でやる。

・・・正直これしかないのかと思うともどかしかった。

日々危険がある医療関係者、営業がままならない飲食関係者、

スイミングよりもっともっと厳しい人たちがいる。

これしかできないなら徹底してやる!

私は開き直った。

「プール楽しかった」

「やったー!合格した!」

子どもの笑顔に救われる人だっているはずだ。

私の戒律に従いレッスンする。

今はコロナ禍以前より強く意識。

時に芸人となり、笑かしに走る。

遊ぶときも子どものパワーに負けないように全力。

泳いで、練習して、プールの仲間と話をして、笑って・・・

1人でも今日プール来てよかったと帰すのが日々の目標。

特にうれしいのが、子どもの「やった![]() できた

できた![]() 」ときの笑顔。

」ときの笑顔。

最高の笑顔です。(私のモチベーションUPでもある)

25mクロールがテスト、先月は途中で立って不合格。

そんな子が練習し25mクロールを完泳。「やった!」

その時の子どもの笑顔はキラキラしていてどこか“やってやったぞ感”がある。

「できた」ときの笑顔は素晴らしい!

・・・残念ながら不合格で泣かれることもあります![]()

だからこそ「できた」の感動は格別なのです。

コロナ禍、子どもたちの「できた」の笑顔が減っているのでは??

最近そう思う・・・・私だけでしょうか?

子どもたちの「できた!」の笑顔があふれる世の中が早く来て欲しい。

そう願いつつ今日も私はレッスンに来た子ども達を笑顔で帰すのです。

ありがとうございます。

今日はここまでです。

JSS守山 支配人 中島啓介

2021/09/29スタッフブログ

自己紹介☆第二弾☆

大変お待たせいたしました![]() 自己紹介第二弾いきまーす

自己紹介第二弾いきまーす![]()

まず私、西垣です![]()

特徴は、よく笑ってます。笑

メガネをしていると「Dr.〇ラ〇プ」のアラレちゃんに似ているっていわれます![]()

最近ダイエット始めました。

ほぼ毎日ジムに通ってます![]() (笑)

(笑)

なかなか痩せれませんね・・・

あとハマっていることは、野球観戦です![]()

野球好きすぎて、

休みの日はバッティングセンターに行ったりしてます![]()

次は👇

大山コーチ![]()

子供たちから大人気のコーチです![]()

良く囲まれているとこを見かけます![]()

なんとまだ18歳です![]() 若いですね~

若いですね~

King&Princeの永瀬廉を濃くした顔してます(笑)

ぜひ調べて比べてみてね![]()

ぶどう🍇が大好物らしい![]()

最近ハマっていることは、音楽聞くことで、

ジブリのピアノをよく聞くらしいです![]() 笑

笑

別所さん![]()

守山フロントの顔です![]()

メリハリがしかっりしていて、頼れる私の相棒です![]()

![]()

ラーメン食べたい。か、スタバ飲みたい。が口癖です![]()

別所がハマっていることは、『岩盤浴』だそうです![]()

最近行けてないので、早く行きたーいっと言ってます![]()

滝沢カレンに似ているとよくコーチたちと話しますが、

私はアルパカにも似ていると思います![]() 笑

笑

2021/09/22スタッフブログ

☆9月限定!スーパー級チャレンジテスト☆

スーパー級(G1以上)の皆さん![]()

期間限定で・・・

スーパー級チャレンジテスト![]()

![]() 復活

復活![]() したいと思います

したいと思います![]()

![]() 参加するには条件があります。

参加するには条件があります。

テストで惜しくも、

200M個人メドレー・・・2秒以内

100M個人メドレー・・・1秒以内

50M種目・・・0.5秒以内

に届かなかった人限定で行います。

なので、テストが終わったらしっかり

担当コーチにタイムを確認しましょう![]()

👇申し込み方法👇

①例 テスト50M平泳ぎ 合格まで0.5秒足りなかった~

⇓

②コーチからチャレンジ券貰う

⇓

③電話受付する!(来る日を決める)

※人数が多いクラスはお断りすることがあります。

⇓

④チャレンジ日に来て再テストする![]()

流れはこんな感じです![]()

わからないことがあれば、

担当コーチまでお聞きください![]()

※バスのご利用はできません

2021/09/14スタッフブログ

若者もみえない被害がある

コロナで引き起こされる悲劇の数は病気による死者の数だけではない。

ある方が言っていました。

私もそう思います。

コロナの被害者は全世界で天文学的な数字となりました。

日本も先進国ではかなり少ない方と言われてますが、たくさんの方がコロナに苦しめられたと思います。

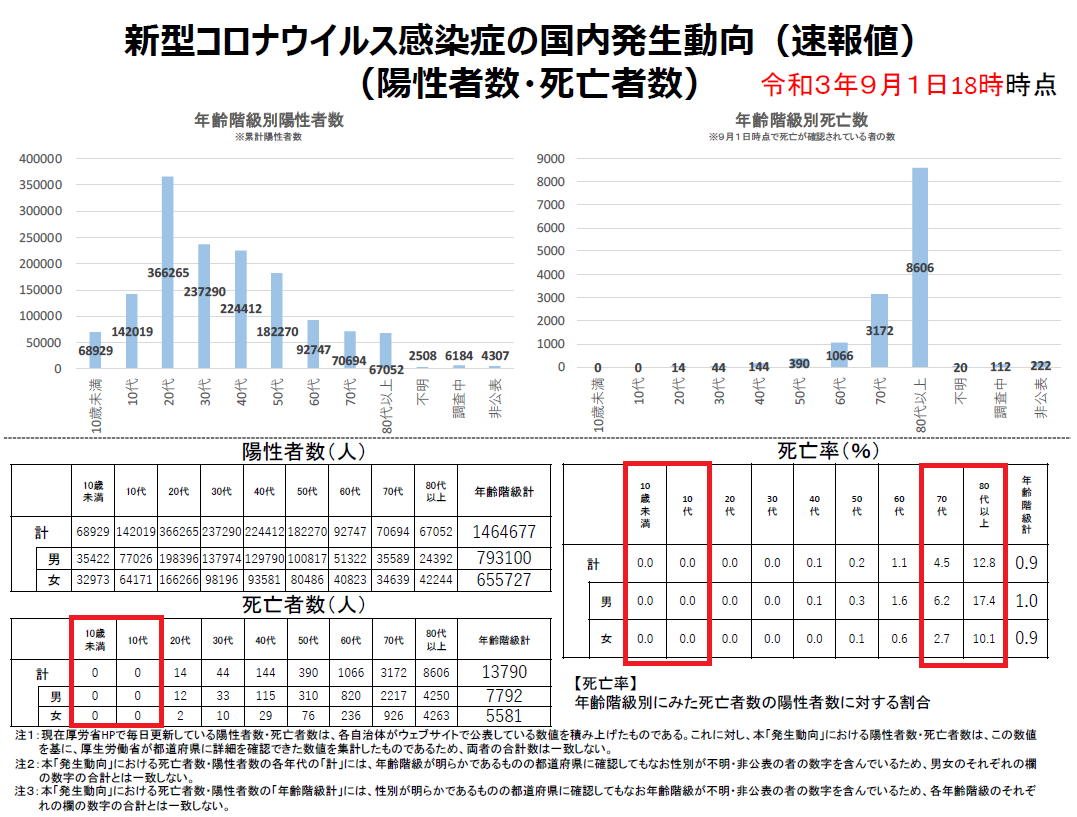

特に70歳80歳以上の高齢者は感染すると重症化し亡くなられた方も

多数おられます。厚生省のグラフでも明らかです。(厚生省HPより9/1数値)

では若者はというと死亡率は10代と10代未満は0.0%このグラフではコロナによる直接的な被害(死亡者)はないと思われますが、私は違うと思います。

2020年の子ども(18歳以下)の自殺者数は前年比+100名の499名過去最高となりました。

厚生省は「新型コロナウィルスの感染拡大による社会不安が影響した可能性がある」

としております。特に女子高校生が前年の2倍となっていて原因究明を進めているそうです。

また、コロナによる社会不安の為、誕生する子どもが過去最低の出生率・・・

誕生する子どもが減少しているのに、子どもの自殺が増えている。

コロナウィルスによる子どもの死者(10代・10代未満)は0名なのに・・・悲しすぎる。

私はコロナ禍の大きな悲劇と感じます。

コロナ禍は早く終わって欲しいと願っておりますが、

残念ながらしばらく終わりそうもありません。

コロナ防止も大切だが深刻化する子どもの悲劇に我々大人は目を向け

考えていく時が来ていると私は強く感じる。

では、私に出来ることは・・・・

ありがとうございます。

今日はここまでです。

続きは次回お話しします。

JSS守山 支配人 中島啓介

2021/07/28スタッフブログ

❄スケート遠足❄⛸⛸

2021/07/22スタッフブログ

☆自己紹介☆第一弾

こんにちは![]() コーチの西垣です

コーチの西垣です![]()

いきなりですが・・・コーチ紹介をしたいと思います![]()

遅くなり大変申し訳ございません![]()

ではでは、いきますよ~

中島支配人(おっちゃんコーチ)![]()

私から見た支配人は、とにかく元気(笑)

お笑い芸人の小島よしおに似てる気がします・・・![]()

趣味は、映画鑑賞や将棋らしいです![]()

レッスン前の支配人の体操が個人的に面白くて好きです(笑)

吉田チーフ(吉田コーチ)![]()

吉田コーチは、ハリーポッターの『ドビー』に似ていると思いませんか![]() 笑

笑

声が大きくて、背も高いですよね![]()

小さい子たちからは少し怖がられるタイプ![]()

ジュースが好きで、毎日炭酸ジュース飲んでます(笑)

吉田コーチのレッスンは見本が丁寧で見やすいですよ![]()

北里コーチ![]()

春日井市のマスコットキャラクターに似てます(笑)

みなさん調べてみてね![]()

コーチからもお客様にも信頼されてるコーチです![]()

でも・・・選手クラスになるとめちゃくちゃ鬼になりますよ~![]()

赤いきつねのカップラーメンが好きらしい![]()